災害とそれに続く復旧・復興支援活動は、多くの教訓を残す。それを体系的に整理し記録、公開するのが、IT企業、グーグルによるプロジェクト「未来への学び」だ。ばらばらな団体・個人の経験を共有の財産にする試みは、IT時代の語り継ぎといえるだろう。

地震などの自然災害、その後の支援、復旧・復興に向けた活動は、私たちに多くの教訓を与えてくれる。例えば、2011年3月の東日本大震災では、岩手県宮古市に伝えられてきた「津波てんでんこ」という言葉が大きく取り上げられたことは記憶に新しい。

津波が来たら「取る物も取り敢えず、肉親にも構わずに、各自てんでんばらばらに一人で高台へと逃げろ」という言い伝え、教訓である。何十年に一度という大災害の記憶は、語り継がれることによって、後世の人々のためになることを示している。

これまでにも、大災害があれば、被災状況に始まり、その後の支援、復旧・復興に向けた活動の様子は、被災した自治体や関係した企業・団体などが記録集や報告書をまとめてきており、「記録と教訓」として後世に残し、共有の「財産」とする試みが行われていた。

しかし、資料棚の奥で忘れ去られたケースもあると思われる。

グーグル合同会社(以下グーグル)のプロジェクト「未来への学び」は、災害からの復旧・復興支援で得た知見を、ITという最新の技術を用いて、地域や時間を超えて多くの人と共有しようという試みだ。「IT時代の語り継ぎ」といってもいい。

東日本大震災が発生した2011年3月11日。グーグルが所在する東京も大きく揺れた。揺れがおさまると、社員はすぐに「自分たちに何ができるか」「何をしなくてはならないか」を考え、仲間とディスカッションしたという。

その結果、まず始まったのが「パーソンファインダー」というサービスの提供だった。

サービスの提供開始は、その日の16時32分。地震発生からわずか1時間46分後のことだった。東京でも余震の揺れが断続的に続き、多くの人が家族との連絡や、帰宅方法などを考えていたころである。

この「パーソンファインダー」は家族や友人などの安否を確認するウェブサービスだ。スマートフォンやPCでサイトにアクセスし、安否を知りたい場合には「人を探している」を選択し、名前や携帯番号などを打ち込めば、登録されている情報が確認できる。逆に「安否情報を提供する」を選択し、自分や家族などの状況を登録すれば、他者が安否の確認ができる仕組みだ。

東日本大震災では67万件の安否情報の登録があったとされる。その後、熊本地震(2016年4月)でも公開され、多くの人が利用した。

グーグルはさらに活動の輪を広げた。被災状況を撮影した衛星写真の提供や、前日までに通行実績のあった道路を確認できる自動車・通行実績情報マップの公開、避難所に掲示された避難所名簿共有サービスなど、IT技術を駆使したサービスを展開した。

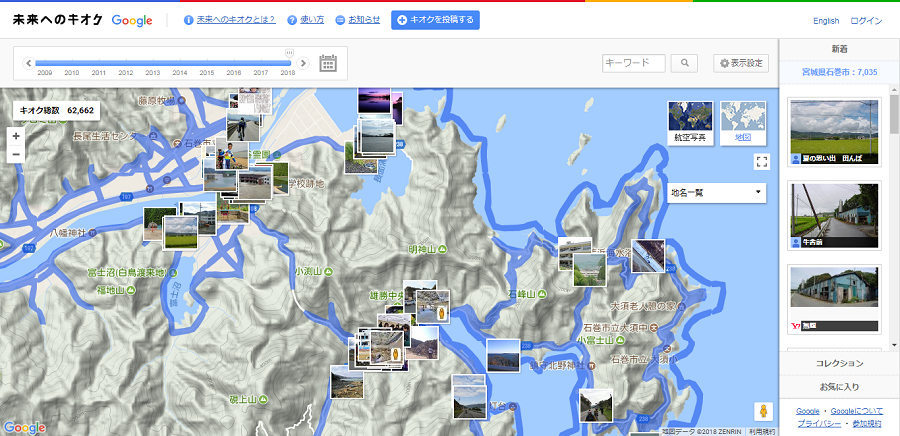

中でも注目されるのは2011年7月に始めた「東日本大震災デジタルアーカイブプロジェクト」だ=写真1=。

岩手、宮城、福島3県の被災地のストリートビュー画像の公開である。画像には、倒壊した家屋や破損した道路などが写っている。プロジェクト実施については、社内でもさまざまな議論があったという。

しかし、被災自治体などからは、「そのままの状況の記録を残して欲しい」という声があり実施に踏み切った。ストリートビューで撮影されたパノラマ画像は2013年、2016年に更新されている。新たな画像がアップされ、復興の歩みを目で確認できる。

(写真1)東日本大震災デジタルアーカイブプロジェクト「未来へのキオク」

(写真1)東日本大震災デジタルアーカイブプロジェクト「未来へのキオク」

こうした多くの取り組みを展開する中から、2016年3月に生まれたのが「未来への学び」というプロジェクトだ=写真2=。

災害からの復旧・復興支援活動に取り組んだ企業・団体、個人、自治体が、試行錯誤をしながら得たナレッジ(知識、経験)やヒントを体系的に記録し、ネットで公開する。いつでも誰もが活用することが可能な情報のプラットホームである。

(写真2)2016年3月に生まれた「未来への学び」

(写真2)2016年3月に生まれた「未来への学び」

目的は、今後起きるかもしれない災害や復旧・復興支援にあたって、迅速に効果的な対応を取ることを助けることだ。

このプロジェクトはグーグルの特定のスタッフ・部局が担当しているのではない。中心になっている防災・復興プロジェクトプログラムマネージャー、松岡朝美さんは「特定の固定メンバーではなく、必要な時に必要な人が集まる形で運営しています。自治体の方とのプロジェクトであれば公共政策部のスタッフが参加します。有志が参加することもあります」という=写真3=。

臨機応変にチームを組んで対処する仕組みであり、機動性を高める意味もある。プロジェクトの根底にあるのは、グーグルが掲げている「世界中の情報を整理してアクセスして使えるようにする」というミッションである。

災害とそれに続く復旧・復興支援活動は、多くの教訓を残す。それを体系的に整理し記録、公開するのが、IT企業、グーグルによるプロジェクト「未来への学び」だ。ばらばらな団体・個人の経験を共有の財産にする試みは、IT時代の語り継ぎといえるだろう。

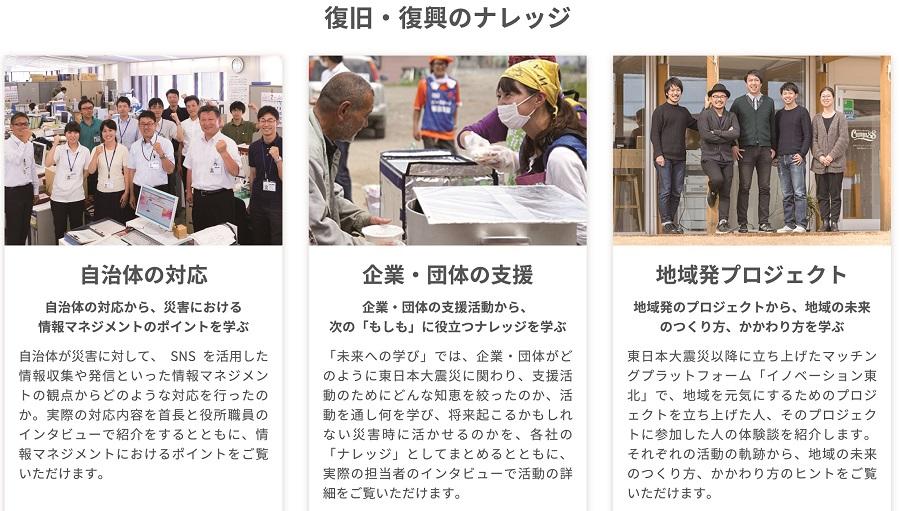

「未来への学び」は主に3本の柱で構成されている=写真4=。『企業・団体の支援から学ぶ』『自治体の対応から学ぶ』『地域発プロジェクトから学ぶ』である。

(写真4)「未来への学び」3本の柱

(写真4)「未来への学び」3本の柱

『企業・団体の支援から学ぶ』では企業・団体による52のプロジェクトを紹介し、プロジェクトから学びを体系的に得やすいようにナレッジごとに取り組みが整理されている。

各企業・団体には、復旧・復興支援活動を始めた経緯、予算、人員、評価、現地とのネットワークの構築法などを登録してもらい、アイデアや課題などがわかりやすくまとめてある。企業・団体名から探すことも可能だが、業種、支援内容で絞り込みも可能。

それぞれの企業・団体の項目では「この支援プロジェクトから学べる主なナレッジ」として、「プロジェクト設計」「チーム編成」「成果の出し方」など特徴的なポイントがわかるようになっている。

さらに、プロジェクトをクリックすれば、「支援のナレッジを学ぶ」で活動内容をコンパクトに紹介し、「プロジェクト担当者インタビュー」もある。「他人の経験を自分のものにする」ことがしやすいように工夫されている。

『自治体の対応から学ぶ』では、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した情報収集・発信を中心とする「情報マネジメント」の例が多数紹介されている。

岩手県と宮城県女川町(東日本大震災)、北海道南富良野町(2016年の台風10号など集中豪雨災害)、熊本市(熊本地震)、長野県佐久市(2014年大雪)、福岡市(JR博多駅前の道路陥没事故)の担当者らの現場の声がインタビュー形式でまとめられている。

「災害発生直後、情報収集のためのSNS活用方法」「支援者とつながるためのSNS活用方法」「メディアとの連携方法」などについて、担当者ならではの現場の声を聞くことができる。

『地域発プロジェクトから学ぶ』では、地域でさまざまなプロジェクトを立ち上げた人、さらに地域外からサポーターとしてプロジェクトに参加した人たちの体験が中心だ。

これには「前史」がある。グーグルが2013年5月から2017年6月まで展開した「イノベーション東北」というプロジェクトだ。

これは「インターネットの力で東北の復興支援を加速する」を目的に、大震災をきっかけにして地域活性化のプロジェクトに挑戦する人と、地域の外からプロジェクトに参加したい人とをつなぐプラットフォームだった。約4年間の活動で480

を超える地域プロジェクトに対し、2400 以上のサポーターをつないだ。

『地域発プロジェクトから学ぶ』では、24プロジェクト37人を紹介している。例えば、宮城県女川町にアントレプレナー(起業家)を誘致するプロジェクトでは、プロジェクトオーナーが、どのようなスタンスでプロジェクトを始めたのかなどを「知見」としてまとめ紹介している。

「未来への学び」はネット上だけで終わってはいない。2017年8月には、東京で勉強会を開催した。

勉強会では柳田清二・長野県佐久市長が来賓講演で、2016年2月の「100年に一度という大雪」の時に、Twitterを使って道路の冠雪情報などを収集・提供した経験と、得られた教訓について語り、庄司昌彦・国際大学GLOCOM主任研究員・准教授が基調講演で、被災情報などのオープンデータの現状を説明。

課題として、①どこでも必要なデータが得られる②各地の成功事例を横展開する③民間がすぐに使える形式④公的機関のデータだけでなく市民、企業のデータの活用――を挙げた。

さらに勉強会では二つのパネルディスカッション=写真5=が行われた。「緊急期支援における課題提起と現場の声」では、国・自治体・非営利法人(NPO)の関係者らが、支援現場で感じた課題や、ITによる課題解決の可能性などについて意見交換した。

(写真5)「未来への学び」勉強会(2017年8月25日開催)/パネルディスカッションの様子

(写真5)「未来への学び」勉強会(2017年8月25日開催)/パネルディスカッションの様子

パネリストからは「災害対応の7~8割は過去の経験からマニュアル化できるが、残りは新しい課題。その多くは情報がウエイトを占める。平時からインフォメーションをインテリジェンスに変える訓練をしていないと対応できない」などの意見が出された。

もう一つのテーマ「未来の被災地にシビックテックができること」では、市民がテクノロジーを利用して社会課題の解決に貢献すること(シビックテック)の重要性や、支援対象になる被災地の受援体制のあり方などについて意見を交わした。

パネルディスカッションの合間には、参加者が2~3人のチームを組み、避難所担当の行政職員として、「浸水区域内の避難者全員を降雨前に移動させる」など事業目標を設定し、具体的な実施計画を立案したり、被害実態を取材するメディアへ対応したりするなどの「災害時の情報マネジメントに関するロールプレイング」=写真6、7=を行った。

(写真6)「未来への学び」勉強会(2017年8月25日開催)/ロールプレイング時の参加者の様子

(写真6)「未来への学び」勉強会(2017年8月25日開催)/ロールプレイング時の参加者の様子

(写真7)「未来への学び」勉強会(2017年8月25日開催)/ロールプレイング時の登壇者の様子

(写真7)「未来への学び」勉強会(2017年8月25日開催)/ロールプレイング時の登壇者の様子

勉強会は、ネット上での「知見の共有」にとどまらず、よりリアルなものにする狙いがある。また、参加者がお互いの顔を見て話すことで、より深いコミュニケーションを構築することも期待された。

「未来への学び」は、グーグルが用意したプラットフォームに、企業や団体などが自身の知見や経験を寄せることができるようになっているが、公開のために費用が発生することはない。グーグルにとっては、いわゆる「商売」にはならないのだ。グーグルにとって「未来への学び」はどのような位置づけなのだろうか。

公共政策部マネージャーの吉村達哉さんはこう説明する。

「グーグルの使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです。この取り組みは正にそれに沿ったものであり、我々が行うべき活動なのです。」

「未来への学び」のこれからはどうなるのだろうか。IT技術は今も進化している。「未来への学び」もさらに進化する可能性を秘めている。

松岡さんは「ITは情報をつなぐことができるということを痛感しています。パーソンファインダーでいえば、個人の安否を、海外からでも確認できます。あっては困りますが、また大災害が発生するかもしれません。少しでも適切に、しかも早く対応するために『未来への学び』に盛り込まれたナレッジが生かされればと思います。多くの人に『未来への学び』を見てもらいたいです」と話している。