取組概要

1993年に、福島県相馬市で創業した「株式会社マルリフーズ」は、高品質のあおさ加工技術で知られる水産会社です。以前からマルリ水産としてアサリをメインに取り扱っていた企業が手掛けるようになったあおさの加工品と、震災からの復興を追った。

インタビュイーは、同社所属の阿部 純也さんである。

生で食べられるあおさ」を打ち出すマルリフーズの成り立ち

――最初に、御社の取り組みと成り立ちのご紹介をお願いいたします。

私たちは、福島県の相馬市で31年間にわたってあおさの高品質加工を行っている会社です。

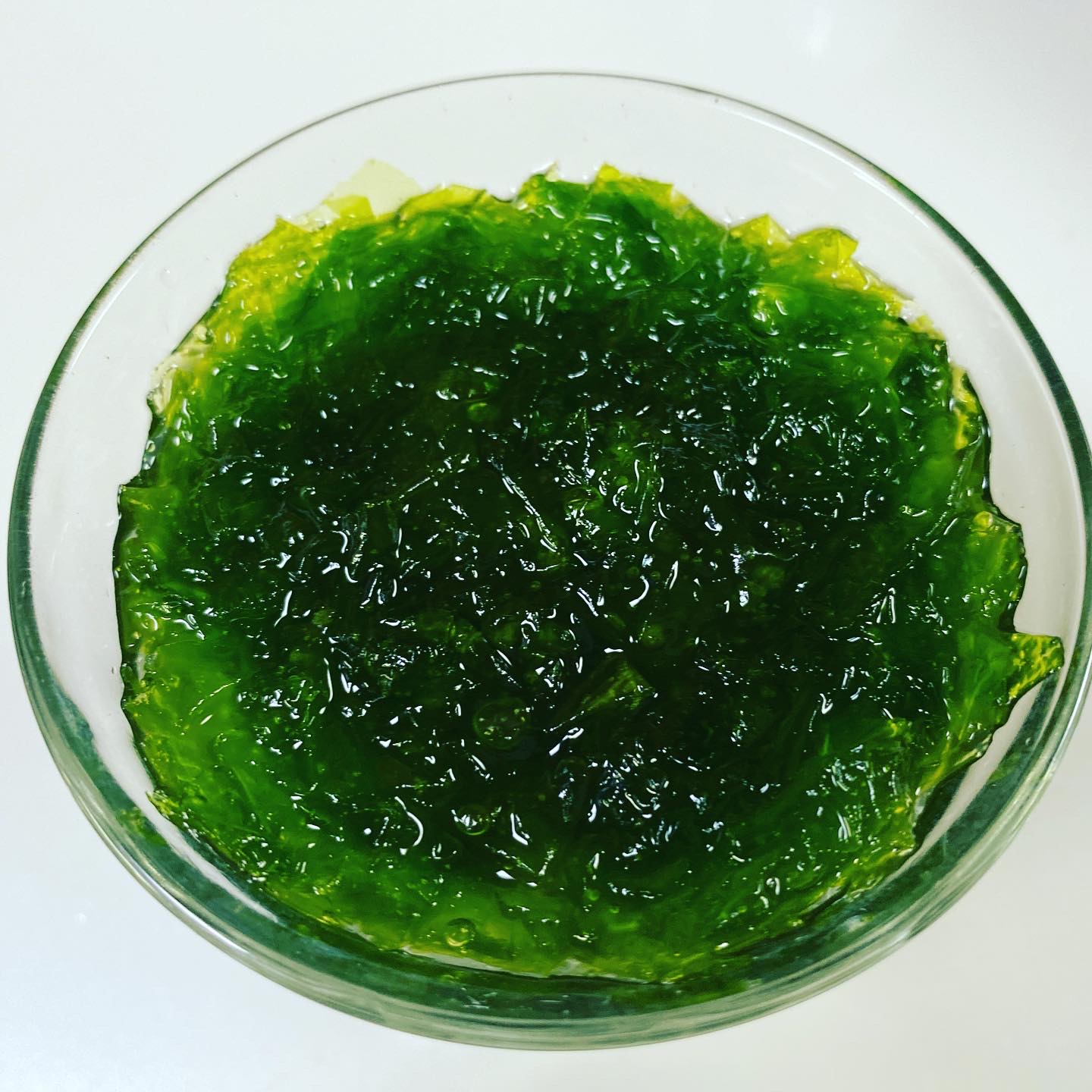

生のあおさ(ヒトエグサ)をブラッシングして高速で異物を取り除き、0.2ミリ以下にして、さらに手作業で汚れを取っていき、水道水で洗うという作業をしています。これによって、「解凍したらすぐに食べられるあおさ」を作っているのです。

あおさは異物を完璧に取り除くことが難しいことから生で食べられるように加工している企業は非常に少ないのが現状ですし、さらにここまでの処理をしている企業はもっと少ないといえます。

私どもの会社は、もともとマルリ水産としてアサリをメインに取り扱っていましたが、アサリはナマモノであるうえに少なかったため、先代の社長がそれ以外も取り扱おうと声を上げて、ヒトエグサを取り扱うことになりました。

アサクサノリ? ヒトエグサ? スサビノリ? それぞれの違いについて

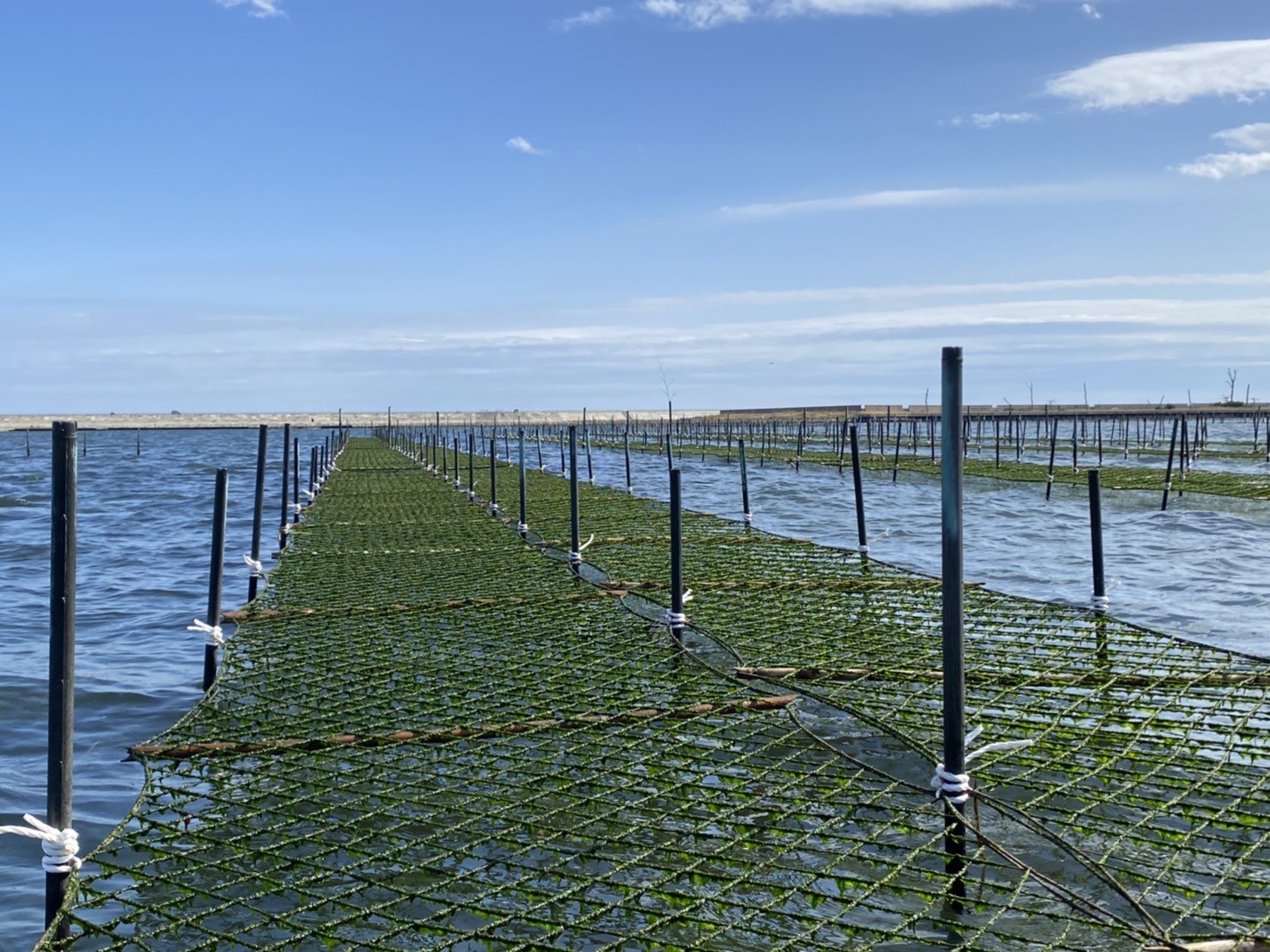

――「ノリ」と一口に言ってもいろいろ種類があるかと思われるのですが、お取り扱いのヒトエグサを中心として、それ以外の代表的なノリについてもお教えください。かつて「アサクサノリ」と呼ばれるノリが非常によく育てられていましたが、これはとても病気になりやすく、育てにくかったのですね。そのため、(アサクサノリは現在ではあまり生産されなくなり)、アサクサノリに使われていた網をそのままヒトエグサを作るときに使うようになりました。ヒトエグサは育てるときに必ず人の手を必要とするのが特徴で、養殖で育てています。

なお、普段よくおにぎりなどに巻いて食べられているのは「スサビノリ」といわれる種類です。

加工品などによく使われている海藻の分類として、

・アオノリ

・ヒトエグサ

・あおさ

が含まれる緑藻類があります。

弊社で取り扱っているヒトエグサは、ちょうどあおさとアオノリの中間にあるものです。味噌汁などに使われるもので、三重県や福島県などで育てられています。一口に「ヒトエグサ」といっても、川の栄養素によって味わいが異なってくるので、「どこの産地で採れたヒトエグサか?」で味が異なります。福島県はヒトエグサの産地のなかでも最北端で、福島県→静岡県(浜名湖)→愛知県→三重県→熊本県→鹿児島県→沖縄県……と下っていきます。南に行くほど育ちやすくなるため、たとえば愛知県で作られるヒトエグサなどは非常に厚みがあります。

対して福島県で育てられるヒトエグサは、0.2ミリ以下の薄さとなるためのど越しがよく、光が通りやすく美しい緑色を見せます。また、福島県のヒトエグサは、温暖化の影響を受けにくく、品質が安定するのが特長です。

ヒトエグサの加工のデリケートさと、処理方法

――ありがとうございます。ヒトエグサの加工はデリケートとお伺いしましたが、その加工方法や、加工に使う機械の話などについて伺えますでしょうか。

はい、ヒトエグサの加工は非常にデリケートなものであり、慎重さを必要とするものです。

ヒトエグサは一度加工すると、非常に湿気に弱くなりますし、変色もしやすくなります。常温で保管すると、すぐに劣化してしまう繊細なもので、さらに雑菌も繁殖しやすくなります。

ヒトエグサは12月~5月くらいの水温・温度、エンド濃度やもっとも好むため、弊社では、15度以下に保った海水でヒトエグサを洗うようにしています。これによって、ヒトエグサの変色や劣化、変質を防いでいるわけです。

ただ、夏場にこの温度を保つことはなかなか大変です。機械を用いて、何トンともいう海水を運んできて、機械で時間をかけて温度を下げていきます。ここまでできる会社はほかにはあまり見られません。

また、機械的な話もしておきたく思います。

弊社では、らせん状のブラシを使ってブラッシング洗浄をしています。高速で洗うことで、異物混入を可能な限り減らしているんです。その結果できたのが、「水洗い不要」「生で食べられるヒトエグサ」なのです。

ただ、実際のところ、どこまできちんと洗っても、高品質の機械の洗浄と熟練社員の異物除去を組み合わせても、「異物混入を100パーセントゼロにすること」は、ヒトエグサの特性を考えれば不可能です。異物混入をまったくのゼロにはできないというシビアさが、「水洗い不要、生で食べられるヒトエグサ」には付きまといます。特に現在は、異物混入などの問題があれば、SNSですぐに拡散されてしまいます。このあたりは、ヒトエグサを売り出す弊社が抱える永遠のテーマでもあります。

ただそれでも、そのようなリスクを背負っても、「良い物を届けたい」「愛情を持って育てていることを伝えたい」「ほかのものと比べて、圧倒的に異物混入が少ないヒトエグサについてちゃんと説明したい」という強い気持ちが、私たちにはやはりあります。

ただ、「良いものを作れば売れる」というものではありません。弊社では今まであまり作られていなかった「パウダー状のヒトエグサ」をリリースしていてこれをPRしたかったのですが、ヒトエグサの知名度は低いものでしたし、(海産加工業者ではない)一般のお客様のうちの99パーセントはまず「ヒトエグサ」を知りません。つまり、「良い物であっても、だれも知らない」状況だったのです。

少し私の話をしますと、私はもともと海産物を取り扱う別の会社に15年ほどいました。ただこちらの会社に転職してきまして、いわば「同じ業界にいたが、外部からやってきた人間」でもあります。外部から入ってきた人間であるために、「良いものを作ろうとしても、作っていても、既存の概念が強すぎて効率化されていないこと」「客観的な評価に基づいて、『安全なものである』と立証してもらう必要があること」が重要であると考えました。

このような考えに基づき、「あまり人に知られていないヒトエグサがどんなものか知らせるために、また弊社のヒトエグサが安全なものであることを知ってもらうために、客観的な評価を得なければならない」と考えて、弊社の工場がJFSのB認証を受けられるように動き始めました。これが、私がマルリフーズで初めて行った仕事です。入社後すぐに取り掛かり2021年3月に取得しました。

JFS規格は、一般財団法人食品安全マネジメント協会が開発・運営する食品の安全管理の取り組みを認証する規格で、2016年に公開されました。

JFS規格では食品を取り扱う事業者に対する要求事項が定められています。この要求事項に沿った安全管理がなされているかどうか第三者機関が審査(監査)を行うことで、食品を取り扱う事業者において、安全な食品を製造し、そして消費者へ届けるためのマネジメントシステムが構築・運用されていることを確かめることができます。

事業者の規模に関係なく取り組みやすく、誰もが国際標準の食品安全マネジメントを目指せるJFS規格は、事業者の安全管理レベルの向上に役立つほか、フードチェーン全体における食の安全のつながりを確かなものにするという役割を担っています。

震災からの復興を目指して~平坦ではなかった道のり

――2011年の東日本大震災で大きな被害を受けられたと聞きました。そのときの状況などについてお教えいただけますか

2011年3月11日の東日本大震災では、弊社も大きな被害を受けました。3月はもともとあおさが一番伸びる時期・量が出る時期なのですが、その大切な時期に、津波で全部流されてしまって……。本当に「何もない」状態になってしまったのです。あおさだけではなく、建物の被害も非常に大きく、1階部分を津波が通過していきました。冷蔵庫や工場もすべてやられたと聞いています。

建物も漁場も全壊してしまったため、従業員のことも全解雇しなければならない状態になってしまいました。

それでも仕事をしなければということで、2012年4月に仕事を再開し始めたのですが、何しろ、原材料となるものもすべて流されてしまった後でしたから、いろいろな産地に出向いて、材料を取り寄せるところから始めなければなりませんでした。しかし、(経済的な問題だけではなく別の)大きな問題もありました。

それが、「風評被害」です。

あの頃のことを覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、当時は原発事故に伴う問題がよく取り上げられていました。「静岡のお茶から放射性セシウムが出た」という話題が出てきたということで、浜名湖の業者さんのところに行っても、「『最終加工地が福島である』ということになると、万が一放射性セシウムなどが検出されたときに、『浜名湖のノリから放射性セシウムが出た』と言われてしまう。それは困る」ということで断られてしまったんですね。

韓国ノリなども同様で、「福島県で処理をして、万が一放射性セシウムが検出されたらどうするのだ」と、東北地方の地域からすらも断られる状態でした。※ここの文面は削除でいかがでしょうか?

このような状況だったため、会社を再度盛り立てていくことは、非常に困難が伴ったのが実際のところです。

「それでも、この場所で~愛知県の漁協が差し伸べてくれた救いの手

――大変なご苦労でした。その後、御社が復興していくまでの過程や道のり、きっかけとなった出来事についてお教えください。ただそのようななかでも、弊社の代表はあきらめなくて、翌年からさまざまな展示会でも福島県産のヒトエグサをアピールしていきました。そしてそのような努力を3年ほど続けるなかで、愛知県の漁協さんが手を差し伸べてくださって……自社で育てている原材料のあおさを譲ってくれたのです。それが復興の大きな足掛かりになりました。

風評被害や苦難のなかで、それでも「今の場所で、もう一度」と考えられた理由についてお聞きしてもよろしいでしょうか。

そうですね、漁場から近くて仕事がしやすかったというのもありますが、一番の理由は「従業員を守りたい」という気持ちが代表に強くあったからだと思います。

すでに述べた通り、2011の東日本大震災で受けた被害は非常に大きく、当時は従業員を全員解雇しなければならない状況でした。しかし再び会社を興すと決めたとき、「あのときに解雇せざるを得なかった従業員の働き口を守りたい」「もう一度一緒に働きたい」と考えたのでしょう。会社をまったく違う場所に移転してしまえば、せっかく会社を再興しても、立地的に通えなくなる(元)従業員も出てきてしまいます。

「『この場所にいるから、この場所に住んでいるから、通いやすいマルリフーズでまた働きたい』という思いに応えたい」という気持ちが、この場所での再度の活動につながったのだと思っています。

――ありがとうございます。愛知県の漁協からの提供を受けた後の、御社の歩みについてお教えください。

愛知県の漁協さんが手を差し伸べてくださった後でも、やはり「原発から40~50キロしか離れていない」ということのダメージは大きかったものです。何よりもそこで働く人・福島県の被災地の人たち自身が、厳しい風評被害にさらされたことで、「観光名所についても特産品についても、何も自信が持てない。私たちの地域には、何もない」という気持ちに陥ってしまったことが問題でした。

しかし福島県にはすばらしいものがたくさんありますし、このままではもったいないと考えて、「自信を持ってPRできるものを作りたい」と考え始めました。

その後弊社の商品は道の駅などに展開していくことになりますが、これは「商品ができたから道の駅に置こう」といったものではなくて、順序としては逆で、「2020年の8月に話があって、2020年の10月に道の駅で弊社の商品を出すことに決定した。だから、それに間に合わせて商品を開発しなければならない」というところから始まっていましてね。

何も作ったことのない人たちが力を合わせて「ここに来なければ買えないお土産を、相馬市でしか作れないお土産を」と力をあわせて6品作り上げました。

その後、「松川浦かけるあおさ」が、いわゆる「バズった」状態になりました。

地元だけでは知名度が上がらないし、県外の人にも知ってもらいたいということで2022年の12月1日に発売しまして、全国にPRしていきました。ちなみにこの「松川浦かけるおあさ」の「かける」は、「料理などにかけるもの」と、「地元とあおさの掛け算」の両方の意味を持っています。

佃煮ではなく、かけるタイプの調味料にしたのは、「佃煮だけではパイが少ない」と感じたからです。ご飯の消費量が年々少なくなっていっている現在では、佃煮だけに絞ってしまうとやや弱いなと感じました。また、味噌汁に入れるだけのあおさでも同様のことがいえます。そのため、パンやパスタに使えるものとして、松川浦かけるあおさを開発したわけです。主に20代~40代の女性をターゲットにしたこの商品は、「乾燥あおさとフライドガーリックのサクっと食感とあおさの緑色が残る世界初の商品(※ほとんどの商品は佃煮などのペースト状のもの)」ということで、さまざまなシーンでアレンジして使われるようになりました。

2023年に行われた「第14回調味料選手権2023」では、総合2位の栄誉を頂きました。今までBtoBが中心だったあおさの加工がBtoCへと変わっていったことを感じましたし、今では1日に数百個出るまでにもなりました。これには従業員も非常に喜びましたね。

海外の展開も見据えて~「ここに私たちはいるぞ」を伝える

――最後に、あおさの使い方と、今後の展望をお教えください。

乾燥あおさをご家庭で使う場合は、「すぐに使うのならば冷蔵庫、ちょっと時間がかかりそうならば冷凍庫で保管」を徹底してください。濡れた手で触ると劣化してしまうので、必ず乾いた手で扱い、チャックの閉まる袋に入れて保管していただくと長持ちします。

このように「ご家庭に届けられるあおさやその加工品」を今後も出し続けていくつもりです。来年以降も、たとえばあおさを入れたかりんとうを展開したり、えごまと合わせたりといった商品の開発を予定しています。ヒトエグサの発展可能性は非常に高いといえます。

2021年からはやり始めた新型コロナウイルス(COVID-19、以下『コロナ』の表記とする)は、私たちの生活を激変させましたし、「あれが効く、これが効く」という話題がメディアを騒がせたものです。そのなかでヒトエグサもまた、一瞬ではありますが、「コロナにヒトエグサが効く」として取り上げられました。それはすぐに取り消されたのですが、これがきっかけとなって、一度ヒトエグサの商品を食べた人がそのおいしさに気づき、(コロナへの効果とは関係なく)ヒトエグサを使った商品を買ってくれるようになるなどの現象も起きました。

ヒトエグサは、外国の人には消化されにくいともいわれていますが、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富です。また動物エキスを抜いて加工したものはフランスなどでも取り入れられていて、ビーガンやヘルシーな食事を求める人に需要があると考えています。現在は海外でも日本のONIGIRIが流行していますし、クリスピーな食感も楽しんでいただけているようです。弊社のホームページでも、海外の方向けにさまざまな言語を選べるようにしていますし、レシピの提供もしています。まだほかの企業が手をつけていない分野だということもあり、まだまだ伸びしろはあると考えています。

2011年の大震災のときには、「もうここに住めないかもしれない」という気持ちがありました。私自身子どもを持つ親としての立場からも、「今ここで特産品をアピールしないと、この地域自体がなくなってしまうのではないか」といった不安もありました。

しかしヒトエグサを使った商品を開発して、それをより効率化したかたちで広めていき、その魅力をアピールすることで、「私たちはここにいる、ここに『人間』がいるぞ!」と叫んでいるような気持ちになれます。

ヒトエグサは非常に美しい緑色を持っています。私はそれを、「エメラルドグリーンの輝きである」としています。

株式会社マルリフーズ[福島県相馬市]