取組概要

富岡町生まれの大和田剛氏が代表を務める、まちづくりを目的とした一般社団法人として2017年1月に設立。公でカバーすることが難しい民間の力によって成り立っている生活基盤のサポートからスタートし、現在では委託定住促進事業、関係人口拡大事業、イベントや賑わい事業など、富岡町のまちづくりに関する様々な事業に取り組んでいる。今回のインタビューでは同法人の事務局長を務める香中峰秋氏に、現在の取り組みや富岡町の現状についてお話を伺った。

民間の力を支えるために

――最初に、御法人のご紹介をお願いいたします。

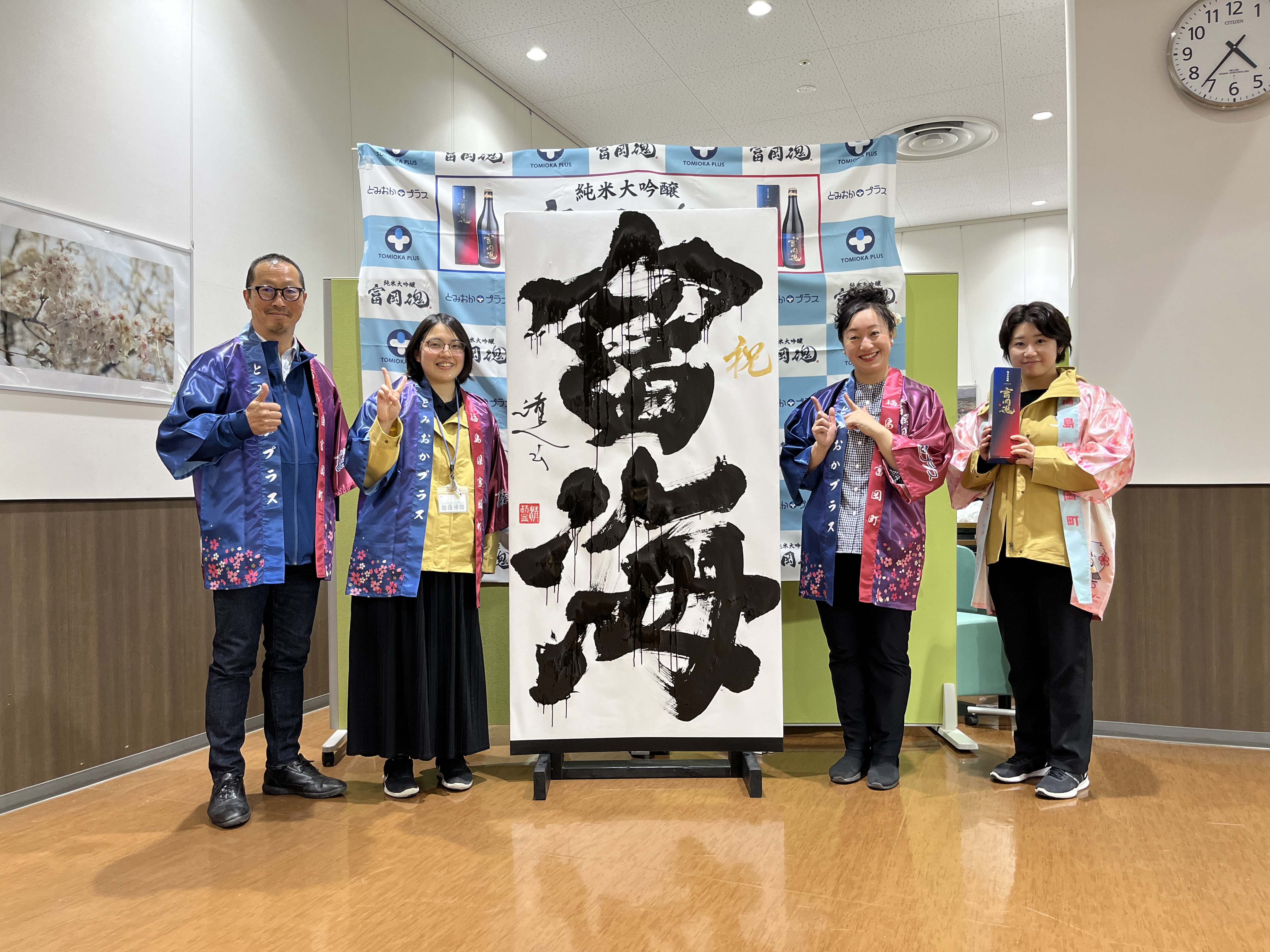

一般社団法人とみおかプラス事務局長の香中峰秋です。私どもは福島県双葉郡にある富岡町のまちづくりと賑わいの創出と、それらを通じた関係人口の拡大に向けた活動を行っています。具体的な事業内容をいくつか申し上げますと、移住定住促進事業の相談窓口である「とみおかくらし情報館」の運営、富岡町の復興をお手伝いいただける人材や活動を一緒に進めたり、関りを持ってくれる「とみおかサポータークラブ」の運営の他、2018年に田植えが再開できるようになってからは、町内の農家さんと二本松市にある人気酒造株式会社さんと協力して日本酒造りにもチャレンジし、富岡で作られたお米を使った純米大吟醸酒「富岡魂」を2021年から販売しています。

――御法人の設立の経緯についてお聞かせください。

当法人は2017年1月に設立したのですが、私たちが拠点とする富岡町は、東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の災害によって、震災発生の翌日から全町避難しました。その後、2017年4月に避難指示がようやく一部解除されたのですが、震災によって1万6000人いた町民が一旦ゼロになってしまいました。そのため、避難指示が解除されて帰ってきても、生活をする上で支えとなる基盤が全くない状態になってしまった。避難指示の解除と同時に町役場も戻ってきたのですが、生活基盤に関しては民間の力によって成り立っている部分が多々あり、それを全て公でカバーすることは難しい。そこで、町と一体となって、その生活基盤の一つ一つを支えるという意味で、民間でできること、民間がある程度進めていくところについて、まちづくり会社が進めていくということを目的に、避難指示が解除されることを見越して2017年1月に法人を立ち上げたというのが、設立に至るまでの大まかな経緯になります。

――法人立ち上げ当初はどのような活動をしておられたのでしょうか?

最初に始めたこととしては、新聞の配達取次業務が挙げられます。先程も申し上げたように、震災によって生活をする上で支えとなる基盤が全くない状態になってしまったのですが、そうした基盤の一つに、日々の情報を入手するための情報インフラがあります。当時は通信環境も非常に不安定でしたし、新聞を取ろうにも販売店が機能していなかったので、その取次を私たちが請け負ったわけです。

あと、避難されている方が町に一時的に帰還する際のサポートも行っていました。これについてはバスを手配した他、現地の状況を調べて、自宅に戻れるかどうかの判断をお手伝いする活動もしていました。

それから、地域のお祭りや行事の再開のお手伝いですね。震災によって生活基盤が失われただけでなく、町の季節の行事もできなくなってしまったので、それらの復活をサポートさせていただきました。当時は状況が状況だけに、元々あった行事を完全に復活させるところまではいきませんでしたが、とはいえ、そうしたお祭りが地域の方々の楽しみになればと思うのと同時に、それが地域の季節の行事の復活、ひいては復興に対するモチベーションの醸成に繋がるよう、まずはスタートラインを築いていくためにやり始めたということです。

富岡町の現在

――震災の発生から10年以上が経過しましたが、富岡町の復興情況については、現状どのような感じでしょうか?

富岡町の復興は、2017年4月1日に町内の居住制限区域および避難指示解除準備区域が解除されたところからスタートしています。その後、2020年3月にはJR常磐線の夜ノ森駅周辺、昨年2023年4月にも帰還困難区域の一部が追加解除されました。最初の解除から7年が経過し、解除された区域も増えてきていますが、それでも町内の居住エリアの2割ほどに、現在も避難指示が出ています。そのため、未だに放置されている家屋も少なからずあり、政府による除染活動は継続的に進められていますが、震災から13年経って相当傷んでいたり、その解体作業が行われたりしています。

――富岡町の現在の住民数はどれほどでしょうか?

現在の時点で富岡町に住民登録しているのが約2400人、そのうち震災以前から富岡町に住んでおられたのがおよそ1000人なので、今は元々住んでいた方よりも新たに町に来た方の方が多くなっています。また、新たに来られた1400名のうち、割合的に一番多いのは東京電力およびその関連会社の社員や、受託企業、そのご家族の方々で、他には、公的な機関で勤務される方々、町内企業・商店で働く方、この町で復興・創生に関わろう、という思いをもって移り住んだ方々もいます。

――まちづくりにおいては人口を増やすことははもちろん、地域に拠点を構える企業や団体が立ち上がり、それらが地域にしっかりと根付くことが課題になってくると思われますが、復興がスタートしてからの富岡町におけるそうした新たな動きとしては、どのようなことがありましたか?

私の知っている範囲でいくつか例を挙げると、まず一般社団法人については「富岡町観光協会」が、最初の避難指示解除後の2019年にリニューアルする形で立ち上がりました。また、「とみおかワインドメーヌ」というワイン事業を行う一般社団法人が、富岡町でのワイン造りを目指す有志の活動を発展させる形で2018年に設立され、圃場の整備や苗木の植え付けに取り組んでいます。

一方、NPOや任意団体については、「inVisible(インビジブル)」というアートを通じたまちづくりと地域の活性化に取り組んでいるNPO法人があります。こちらは元々2015年に東京で立ち上がったNPOですが、2017年に富岡町との包括連携協定を交わし、翌2018年から町内の小中学校でクリエイターが子どもたちと一緒に学校生活を送りながら制作に取り組む「Professionals in School(PinS)」プロジェクトがスタートしています。同法人の理事長である山本曉甫(やまもとあきお)さんは2020年に富岡町に移住し、現在は富岡町と東京の二拠点生活を送っておられます。

それから、「cotohana」という2019年に設立された任意団体があって、この団体は「いわき・双葉の子育て応援コミュニティ」を標榜しているのですが、富岡町は子育て政策が優れている町で、子育てを富岡町で行うために移住されている方が、最近では結構増えてきています。ただ、その子育てが親御さんにとっては一番悩みの多い時期でもあるので、そのサポートを行う団体として「cotohana」が立ち上がったという形になります。

――そうした新たな動きがある中で、御法人ではそれらの団体さんと連携したり、共同で何かを行ったりされることはありますか?

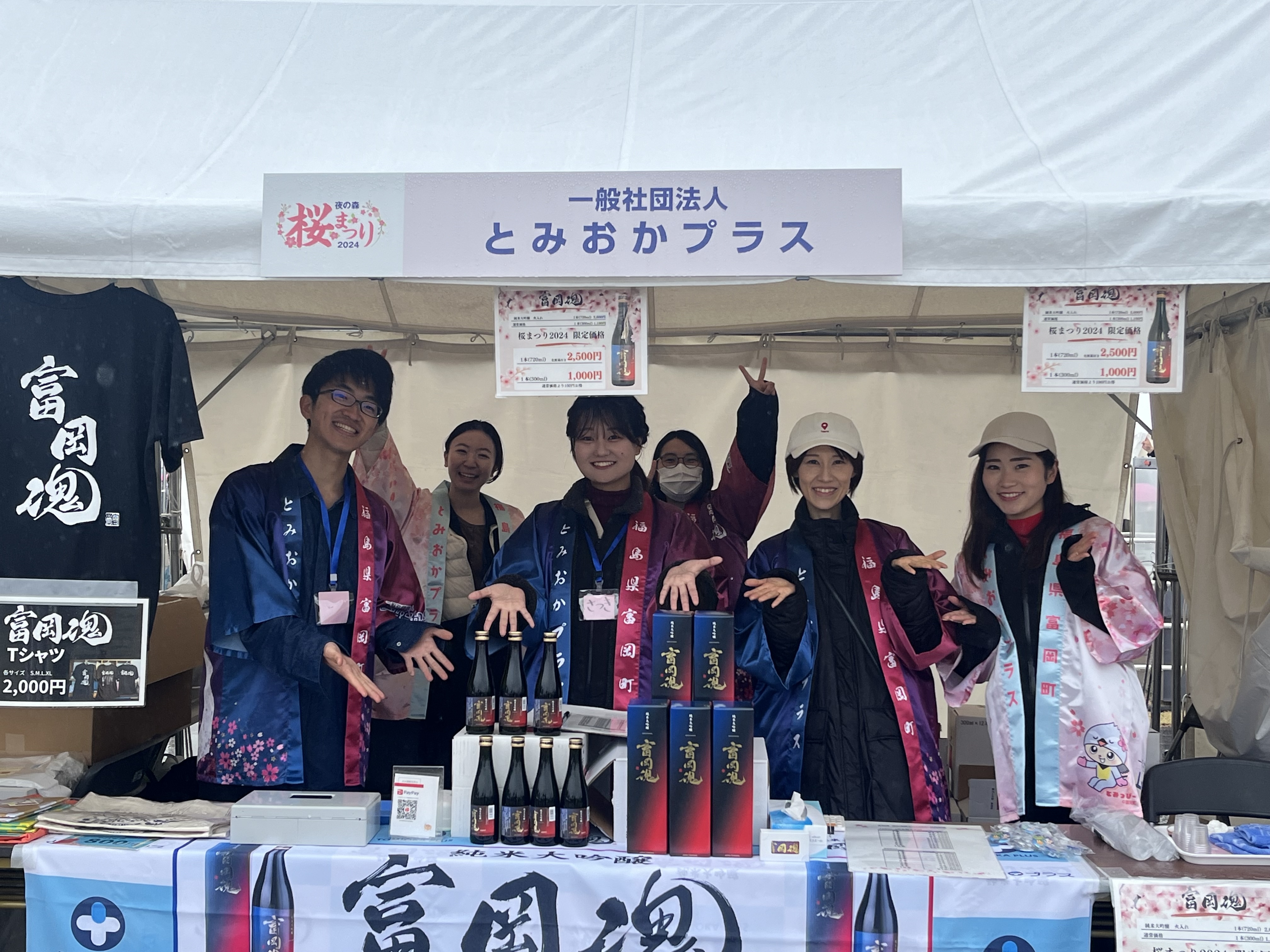

横の連携については常に行っています。富岡町では春の「夜の森桜まつり」や秋の「富岡えびす講市」など四季に応じた催しが行われますが、こうした大きなイベントでは当法人はもちろん、様々な団体さんも出店して一緒に盛り上げるべく協力しています。

あと、私どもの法人ではインターンシップ事業を展開し、大学生の方々の研究対象として富岡町を使っていただこうということで受け入れを行っていますが、この地での研修先として他の団体さんにご協力をお願いするということもしています。

子育てと「ふるさと」

――復興への取り組みにおいては様々な課題があると思われますが、香中さんから見て、目下の大きな課題としては、どのようなことが挙げられますか?

「富岡町は子育て政策が優れている町」と先程申し上げましたが、まさにその子育てに関わる町としての課題がいくつかあると考えています。どういうことかと言いますと、富岡町の復興は2017年からスタートしていますが、その時点で震災発生から6年が経過しています。復興の度合いについては自治体間で差があり、スタートまでに時間がかかればかかるほど、元の生活を取り戻すことに対するハードルが上がります。早期に避難指示が解除された地域であれば、地域を離れていた期間も短いので、生活の再建も復興作業も比較的スムーズに進めることができます。ところが、帰還するのに時間が経てば経つほど、避難先での生活が定着していくので、それらが難しくなる。特に子育て層の場合、お子さんがすでに避難先の学校に通っているので、元々住んでいた地域に帰るということは転校することを意味します。こうした判断はお子さんはもちろん、親御さんもなかなか難しいですよね。

――今仰った課題への対応策としては、例えばどのような取り組みがありますか?

詳しくは富岡町や「とみおかくらし情報館」のサイトにも掲載していますが、子育てに関しては、基本的には中学校を卒業するまで公的なお金は一切かからないようになっています。給食費の徴収はありませんし、他にも制服やランドセルなどの購入には補助費が支給され、医療費についても助成事業によって無料になっています。加えて、学校まではスクールバスが送迎してくれますし、放課後は児童クラブを利用することができます。

学習塾もこれまでの大きな課題でした。町内に学習塾が無く、子供の学びのサポートが難しかったのですが、かつて町内で塾を営まれていた方が、学習塾を再開することが決まりました。新しい動きが始まってきています。

あと、富岡町には福島県立富岡高等学校が元々あったのですが、2017年3月末から休校しているので、元々住んでいた子どもが仮に戻ってきたとしても、町内の高校に通うという選択肢がそもそもないというのが現状です。ちなみに、富岡高校はバドミントンが凄く強くて、今やっているパリ五輪に出場している日本代表選手のうち、5名が富岡高校の出身です。その壮行会が先日開かれたのですが、そのときには600人以上の町民が集まりました。「富岡愛」にあふれる壮行会でした。

――今のお話は、ある意味で「地元意識をどのように育てるか?」という問題と繋がってくるのではないかと思われます。

実際その通りで、中学や高校を卒業したタイミングで町を離れた子どもたちに、いわば「ふるさと」みたいな意識がどれだけ残るのかというのは、子育てをする上でとても大きな問題だと思います。今は高校がありませんし、その先の大学の場合は福島県外の大学に進学するということも十分に考えられますし、就職についても郡外、県外の企業に就職することも十分考えられます。

そうなると現実問題として、県外に生活拠点を移した時点で、子どもたちが富岡町に戻ってくるかというと、ほとんどはまず戻ってこないのではないでしょうか。地元の外にいる時間の方が長くなればなるほど、帰る理由が作りにくくなってしまうし、「ふるさとに戻る」という選択肢も芽生えづらい。もちろん、子育てに関する政策について富岡町は頑張っている方だと思いますが、とはいえ、その後の次の未来を作ってくる子どもたちが帰ってこれる状態にあるのかと問われれば、どうやったら帰ってこれる思いを作って行けるのだろうか、知恵を絞らないと、というのが正直なところです。

行政的にひりひりしたところなので削除願います

「残していく部分」と「変わっていく部分」

――まちづくりや地域おこしにおいては、関係人口の獲得が重要になってきます、この点について御法人では、「とみおかサポーターズクラブ」をサイトでも大々的に紹介しておられますが、こちらの設立経緯と活動内容についてお聞かせください。

きっかけとしては、避難指示が解除された2017年に、首都圏や関東圏を中心に様々な方が富岡町に来て、ボランティアなど復興のお手伝いをしてくださったことが始まりで、そういう形でご縁ができた方々との関係を維持することと、そうした方々に富岡町の現在をきちんとお伝えすることを目的に設立しました。最初は毎月1回メールマガジンをお届けするところから始めたのですが、登録メンバーのうち6割ほどが首都圏在住の方々なので、次第に東京でクラブのミーティングを行ったり、私たちの方でも富岡町でミーティングを開いたりするようになっていきました。現在も町の内外でミーティングやイベントを行っており、例えば日本酒造りの場合、テイスティングや味の方向性に関する検討会に加わってもらう形で、クラブのメンバーと一緒に取り組んでいます。

――そうした関係人口作りは、移住や定住の促進にも繋がるのでしょうか?

「とみおかサポーターズクラブ」自体に関して言えば、直接的に移住・定住につなげるとはと繋げて考えてはいません。富岡町に興味を持ってくださる方、町の活動に関わってくださる方の母数を増やしていくことと、移住・定住を進めることは、おそらく別のことだと思うんですよね。少なくとも個人的には、住民が2500人の町でも関係人口を広げていくことで、10万人規模の町と同じくらいの知名度や賑わいを生むことは可能だと思いますし、極端な話、たとえ移住・定住に繋がらなくても、四季の大きなイベントに足を運んでくださる方が年10万人、20万人いてもいいのではないかと、今は考えています。

あと、現実問題として、移住・定住については被災地に限らず、過疎化が問題化している地域では、どこもパイの取り合いになってしまっているのが現状ですよね。例えば浜通りエリアの場合、富岡町よりも大熊町や双葉町といった、福島第一原子力発電所がある関係で復興に関しては後発の自治体の方が、財政基盤としてはおそらく今後強くなってくるはずです。

だけど、そうした自治体と単純な住民の数の面で競争をするのは、はっきり言って得策ではありません。むしろ、そうしたところで競うより、違うところで価値を築いていった方が、断然町のためになると私は考えています。例を挙げると、先程申し上げたようにワイン造りに向けた圃場の整備が現在は進められていますが、それが100年続けば、葡萄畑の景色やワイン造りの営み自体が新たな価値になりますし、もしかすると収穫祭の時期には、町の内外から10万人以上の人々が来るような大きなイベントができるかもしれない。そうすれば、住民の数とは異なる、新しい関係価値軸を作ることができるのではないかと思います。

――今後移り住む方が増えていったり、町の復興・発展が進んでいったりする中で、「いかにして富岡町が富岡町である同一性を確保するか?」という課題が出てくるのではないかと思われますが、この点についてはどのように考えておられますか?

そもそもの前提として、歴史的ないしは文化的な背景というものは、時間的に見ればとても長いスパンで作られているものなので、それらは当然大事にしていかなければならないと考えています。例えば、町内にある上手岡麓山神社では毎年8月15日に「麓山の火祭り」という行事が催されますが、これは400年以上続くもので、現在では県の重要無形民俗文化財に指定されています。

ただ、こういう伝統行事はもちろん大事にするべきであると思う一方、時代時代の中で新たに生まれてくるものも当然あるし、あるべきだと個人的には思っています。実際、富岡町の一部には福島第二原子力発電所が立地していますが、原発ができた1982年以前とそれ以降では、町自体の風景が大きく変わっています。富岡町はあの原発事故によって新たな岐路に立つことを余儀なくされたわけですが、とはいえ、町は時代の変化に伴って遅かれ早かれ変化していくものですし、永遠に変わらない町は存在しません。

その意味では、どの地域にも「残していくたいせつな部分」と「変わっていく部分」という二つの軸があって、まちづくりにおいてはその二軸をきちんと両立させていくことが重要だと思います。変わらないものを残していくことに拘泥するのではなくて、常に変わっていきながらも、残すべきところは大事にしていく。そうした部分が、その町のアイデンティティに繋がってくるのではないかと個人的には考えています。

あと、今は「変わっていく部分」だけど、それが将来的に「残していく部分」になるということも考えられます。かつて夜の森に桜を植えた人々。100年前は桜並木ではなかったものが、今の時代大切な財産として後世につなげようとしています。

例えば葡萄畑にしても、今は新たに切り拓いていますが、100年経てばその土地の風景の一つになりますよね。歴史的に見れば、今は新しい風景だけど、100年後にはもう、それがそのときの富岡町の風景になるわけです。そういう風に葡萄畑やワイン造りが、桜並木と同じように町のアイデンティティになっていけば、それが100年後のさらにその先の未来において、「残していく部分」になるのではないでしょうか。

これからの富岡町に向けて

――町の復興が今後さらに進んでいく中で、御法人では今後どのようなことをしていこうと考えておられますか?

今後の展開については今も色々と考えてはいますが、私たちとしては、そのときそのときに新しく出てきた課題に対して一つずつ取り組んでいきたいと考えています。今日もお話ししたように、法人の立ち上げ当初は新聞の取次事業をやったり、お祭りの再開のための道筋を作ったりといったことをやっていましたが、すでに新聞については他の民間事業会社さんの方に移管しましたし、お祭りについても元々の主催団体が町に戻ってきています。私たちがやっているのは入口作りであって、その役割が終わったら、今度は次のステップに進んでいく。なので、例えば人口が今後増えていったら、増えていったなりの賑わい作りを私たちはやっていきますし、その目処がある程度立てば、その事業を他のところに移管して、また新しく出てきた課題に取り組む。復興についてはここからの展開が凄く大事になってきますし、その最終的なゴールというか、着地点が見えてくるのはこれからだと思うので、そこに行き着くまでの道程の中で出てきた課題に対して、今後も柔軟に対応していくつもりです。

――富岡町はこれから、どのように変わっていくとお考えですか?

町の方向性自体については、令和7年度から始まる富岡町復興計画(第3次)に明記されると思いますが、その内容が私たちの活動にとっても大きな柱になってきます。また、今日申し上げたワイン造りについては、来年からは、ワイナリーが完成し、生産・販売活動が本格化しレストランや販売施設が町内にできる予定です。

また、あと、とある著名な芸術作家の作品が、数年以内に富岡町で展示され、作品の収蔵と合わせ美術館が作られるという計画も進んでいます。それもまた新しい景色を作るでしょうし、国内だけではなくて海外からもその作品を見に来る人が出てくるでしょう。私たちとしては、景色が刻々と変化していく中で、この富岡町のまちづくりをどういう形で進めていくかということを、今後も地道に考えていくつもりです。

私たちのようなまちづくり会社の存在意義というのは、常にアメーバのように、そのときそのときの課題と向き合いながら、いかにして人と人との関係性、町の賑わい、さらには町の魅力を作っていくかということに尽きます。常に変化する時代の中で、新しいまちづくりの軸を作り上げていくことが、まちづくり会社の使命です。私たちとしては、少数精鋭でありながら、小さな町だからこそできる大きなチャレンジを、町の方々、応援していただける方々と共に、これからもやっていきたいと思います。

一般社団法人とみおかプラス[福島県双葉郡富岡町]