取組概要

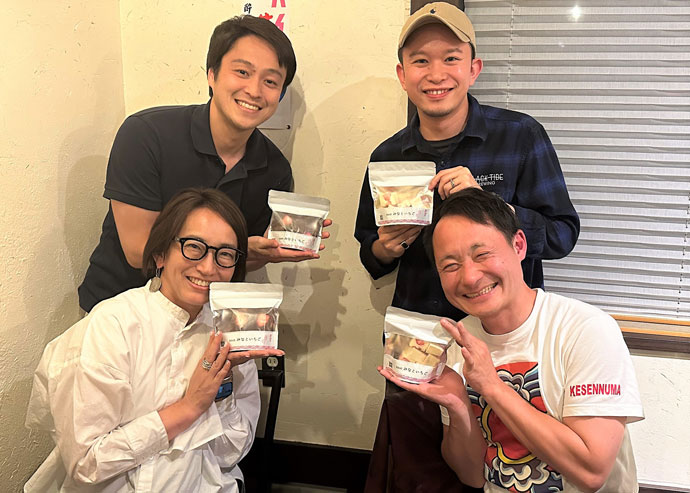

ヘアアクセサリー業界出身の文美月氏が2015年に設立し、2021年10月に現在の社名に。同社では規格外の作物や未利用の食品などを新たな商品へと生まれ変わらせるアップサイクル商品「Re:You」シリーズを展開しており、2022年10月から販売されている「Re:You 気仙沼みなといちご」では気仙沼産のイチゴが使用されている。今回のインタビューでは文氏に加え、商品開発に携わった同社の前川麻希氏、「気仙沼まち大学」運営協議会の成宮崇史氏の三者にお話を伺った。

ヘアアクセサリー業界からの出発

――最初に、御社のご紹介をお願いいたします。

文:

私どもは2015年に株式会社ビューティフルスマイルという会社を立ち上げまして、2021年10月に現在の社名に変更しました。主な事業内容としては、社名でもある「ロスゼロ」という規格外品や製造余剰品を消費者の方々に繋げるプラットフォームの運営を中心に、ロスになる食品を購入者の方々にお届けする日本初のサブスクリプション・サービス「ロスゼロ不定期便」の展開、規格外の作物や未利用の食品などを新たな商品へと生まれ変わらせるアップサイクル商品「Re:You」シリーズの開発の他、最近ではCO2削減の可視化に向けた取り組みの一環として、原材料や未利用食品を提供してくださった方々へのデータの提供も行っています。

――「ロスゼロ」の事業自体は社名変更以前の2018年から始められたそうですが、きっかけは何でしょうか?

文:

私は元々ヘアアクセサリーの製造・販売事業をインターネットで行っていまして、最初は作って売るだけだったのですが、2010年から使われなくなったアクセサリーを回収して、ラオスやカンボジアなどの東南アジアの国を中心とする発展途上国で販売したり、売上を現地の職業訓練校に寄付したりするようになりました。ボランティアではなく、会社にもプラスになる持続可能な仕組みを作っていき、2015年ごろその形ができました。その中で、その活動に興味を持ってくれていた友人である高級チョコレート食品メーカーの社長さんから、別途「検品ではじいたチョコ食品の行き先がなくて……」という、食品ロスに関する悩みを聞く機会があったのです。それを機に私自身も食品ロスについて調べていったのですが、そのときに「もったいないものをいかにして次に繋げるか?」ということをまさにヘアアクセサリーで行っていたので、色々と考えた結果、「ヘアアクセサリーの次は食べ物だな」と思いまして、食品ロスという社会課題を解決する一助になることを目指して、2018年に「ロスゼロ」の事業を始めたのが最初のきっかけになります。

――事業の立ち上げ当初はどのようなことをしておられましたか?

文:

最初は、クラウドファンディングを立ち上げることから始めました。そのときはカンボジアでトイレを作ることを目的に、規格外の高級チョコレートを支援のリターンにしました。そうすればカンボジアにはお金が行くし、支援してくださった方にはリターンという形で食べ物をお届けすることで、結果的に食品ロスを削減することができ、「途上国支援」と「食品ロス」という二つの社会課題を、同時に解決できると思ったんですね。ありがたいことに、このクラウドファンディングは色々な方に支持していただきましたが、一方で「食品ロス」という言葉自体がほとんど知られていないことにも気付きました。当時は「SDGs」という言葉自体はすでにあった(註1)ものの、まだ一般にはほとんど浸透していませんでした。でも、クラウドファンディングは多くの方々に支持していただきましたし、それによって「社会的意義があれば、ちょっと形が悪い食べ物でも十分食べていただける」という確信が得られたので、これをきっかけに食品ロス削減事業を本格的に進めていこうと決意した次第です。

1「SDGs」の正式名称である「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」は2015年9月25日の国連総会で採択されている。

「食品ロス」とは何か?

――基礎的なことで恐縮ですが、そもそも「食品ロス」とは何でしょうか?

文:

一言で言えば、「問題がない食べ物であるにもかかわらず捨てられてしまう」という現象のことを「食品ロス」と言います。私たちが普段口にしている食べ物は、原材料の生産・調達を出発点に、製造・加工の後にメーカーから卸業者、さらには小売店へと流通し、最終的に消費者の元に届きます。ですが、その際に様々な段階で販路を失ってしまう食べ物、行き先のない食べ物が沢山出てくるのですが、例えば規格外のもの、納品期限や販売期限が過ぎてしまったものなどがそれに該当します。残念ながら、商流がしっかりしていればしているほど、どうしてもロス予備軍が出てきますし、これは一般的なご家庭に流通する食品はもちろん、外食産業においても同様です。

――食品ロスが発生する原因としては、今仰ったこと以外にはどのようなことが挙げられますか?

文:

例えば、「賞味期限」と「消費期限」を混同してしまい、まだ食べられるのに捨ててしまったり、あるいは食品を買い込み過ぎてしまったりなども、食品ロスの原因に挙げられます。ちなみに、農林水産省が今年(2024年)6月に公表した資料(註2)によると、令和4(2022)年度の国内における食品ロス量は推計で472万トン、事業系食品ロス量と家庭系食品ロス量はともに236万トンであり、このことから事業者側と消費者側で発生する食品ロス量は半々であることが分かります。私どもは主に企業さんや生産者さん、つまりは事業者側にソリューションを提供させていただくことによる食品ロスの削減に取り組んでいますが、とはいえ商品を実際に購入するのは消費者の方々ですので、「事業者→消費者」という流れに関わることで、サイクル全体の啓蒙・啓発のお手伝いができればと常々考えています。社会貢献において個人の取り組みは小さなものかもしれませんが、私たちロスゼロを通じて食品ロスの問題を知っていただければとてもありがたいことですし、そうした小さなアクションが個人、ひいては社会全体の行動の変容に繋がっていくことが、問題解決の理想的な形だと思います。

2農林水産省,2024,「令和4年度の事業系食品ロス量が削減目標を達成!」(2024年8月12日取得,農林水産省,https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/240621.html).

――日本の場合は食料自給率の問題もあると思いますし。一口に「食品ロス」と言っても日本と海外では事情が異なるのではないかと思われますが、その点についてはいかがでしょうか?

文:

仰る通りで、日本と海外、さらに言えば先進国と途上国で、食品ロスの原因は異なっています。例えば途上国や暑い国の場合、生産の時点で作物が傷んでいることによる食品ロスが発生することが多いです。その原因としては気候の問題もありますが、途上国では作物の加工・保存技術がなかったり、インフラが十分に整備されていないことが多いために道路が敷設されていなかったり、そういったことが原因でロスが生じます。一方、日本を含めた先進国はこれとは逆で、物流は発達しているし、加工・保存技術も優れています。ではどこでロスが生じるのかと言いますと、商流上で発生した食品のロスが凄く多いんですね。特に日本は食料自給率がカロリーベースで約4割と低い国ですので、食べられるのに行き先のない食べ物があるというのは非常にもったいないと思います。あと、日本の場合は海外の情勢にも大きく左右されやすいのが問題ですね。実際、今は海外での戦争や円安の影響で小麦粉や燃料が高騰して、それに伴う形で食品の価格もどんどん上がってきていますから。

「Re:You」シリーズの開発

――今回「『新しい東北』復興・創生の星顕彰」に御社が選定された理由の一つに、御社のアップサイクル商品「Re:You 気仙沼みなといちご」の開発・販売がありますが、この「Re:You」シリーズ開発のきっかけは何でしょうか?

文:

きっかけとしては、食品ロスの削減に取り組んでいく中で、未利用の材料の存在を知ったことが挙げられます。未利用になっている理由はメーカーさんや生産者さんによって様々ですが、そうした未利用の材料は、商品化されない限り本当に誰の手にも渡らないんですね。これはつまり、食べられるのに食べてもらえる機会そのものがないということで、凄くもったいない。私どもの「Re:You」(りゆう)シリーズは、そうした現状に対して「自分たちも食品作りをしてみよう」と思い、2020年から販売を始めました。名前の由来としては、「Re:」はいわゆる「環境の3R(リデュース・リユース・リサイクル)」に加えて、「再び返ってくる」という意味の「Re:」、それから「食べる理由(リーズン)」という意味を込めています。そして「You」は、私たちの作る商品を届ける対象としての「あなた」と、それらの意味を合わせて、社員の皆で考えたのが「Re:You」というブランドになります。

――その「Re:You」シリーズに「Re:You 気仙沼みなといちご」が2022年2月から新たに加わりましたが、これはどのような商品なのでしょうか?

文:

「Re:You 気仙沼みなといちご」は、気仙沼産の規格外のイチゴをフリーズドライ加工したものをホワイトチョコと合わせたキューブ状のお菓子です。イチゴの酸味とホワイトチョコの甘味の組み合わせが味わえる他、最終加工の段階でキューブ状にカットするため、一つ一つ異なる個性的なイチゴの形を目で楽しむこともできます。ちなみに、通常販売しているものは今申し上げたようにホワイトチョコを使ったものですが、ミルクチョコを使ったものを販売することもあります。これはミルクチョコの余剰があるときに少し作っているものです。

――「Re:You 気仙沼みなといちご」を開発されたきっかけは何でしょうか?

文:

最初のきっかけは、「Re:You」のチョコレートを以前から個人的に買ってくださっていたJTBの社員さんから、「気仙沼に美味しいイチゴがあるよ」とご紹介いただいたことでした。震災からの復興半ばにあるいちご農家さんが、もう一度いちごの生産に取りかかっても、やはりいちごの一部には大きさのばらつきが出てしまって、せっかく美味しいものがあってもなかなか流通に乗せにくいという事情があるとのことでした。そこで「『Re:You』シリーズで復興を応援できるような商品を作れないだろうか?」と。それで気仙沼のイチゴを使ったアップサイクル商品の開発がスタートしました。開発をスタートした時期はちょうどコロナ禍の真っ只中でしたので、ご協力いただける方にオンラインでお声がけしていったのですが、ありがたいことにJTBさんや気仙沼のイチゴ農家のシーサイドファーム波路上さんに加え、本日同席していただいている成宮さん、気仙沼出身で「Re:You 気仙沼みなといちご」のデザインを担当してくださった志田淳さんなどにもお力添えいただき、一つのチームみたいな形で企画を進めていきました。

「一つのチーム」だからこそできること

――「Re:You 気仙沼みなといちご」の企画自体が具体的に立ち上がって動き始めたのはいつ頃でしょうか?

前川:

企画自体は2021年の秋頃から動き出して、翌年の1月末にはもう商品が完成するほどのスピード感でした。本当にバタバタでした(笑)。21年の年末にイチゴの加工に入ったのですが、私たちのような一見さん相手にフリーズドライ加工を引き受けてくださる業者さんが全く見つからなかったんです。本来は被災地の業者さんにしたかったんですが..。たまたまとある業者さんに空きができたので、気仙沼からイチゴを大阪まで送ってもらい、年末の非常に慌ただしい中、どうにか加工していただくことができました。その後、年明け早々にフリーズドライ加工したイチゴをチョコレートの加工会社さんに回して、商品が完成したのが1月末。完成品は東京の百官店で開催されるバレンタイン・イベントで発表する予定でしたので、そこから大急ぎで搬入して、私たち自身もイベントの店頭で初めて完成品と対面するという、とにかくギリギリのスケジュールでした。バレンタイン向け商品ではないのですが、一年のうちメディアの注目が一番集まる時期になんとか間に合わせたのです。実際、本日この場におられる成宮さんにも何かとわがままを言ってご迷惑をおかけしましたし、他にも加工を引き受けてくださったフリーズドライ業者さんやチョコレートの加工会社さんなど、本当に色々な方のご助力によって完成にこぎつけることができた感じです。

――お二方(文・前川)からお名前が出たタイミングで成宮さんにもお話を伺いたいのですが、成宮さんは普段どのようなご活動をされておられるのでしょうか?

成宮:

僕は東京の人間なんですけれども、震災発生後の2011年8月に初めて気仙沼を訪れました。そのときはすでに仕事を辞めていて、気仙沼にはボランティアとして来ていたので、「最低でも3ヶ月はいよう」と当初は考えていました。それで、ずっとテント生活をしながらボランティア活動をしていたのですが、最初の3ヶ月が経ってもまだまだ大変な街の状況が目の前に広がっていて、「このまま東京に帰るのはちょっと無責任かもしれない」と思うようになっていきました。そこで、この土地に長く留まる方法を考えた結果、仲間と一緒に「底上げ」という名前のNPOを2012年に立ち上げました。あと、それとは別の事業として、2016年に気仙沼市役所から「人材育成に力を入れたチームを作るので、ぜひ一緒にやりませんか?」とお声がけをいただいて、それを機に「気仙沼まち大学」の運営協議会にも参加しています。ざっくりとまとめると、「底上げ」の方では教育的な事業を行い、一方の運営協議会では気仙沼市内在住の方々を対象とした人材育成に取り組んでいます。

――成宮さんがお二方と知り合ったきっかけについてお聞かせください。

成宮:

最初は、文さんが先程仰っていたJTBの方からお話をいただいたんですよ。その方とはロスゼロさんをご紹介いただく数年前から知り合いで、気仙沼に別の事業でいらっしゃっていた際に何度かご一緒させていただく機会があり、とても親しくさせていただいたんです。それで、2021年に「こういう会社さんが大阪にあって、商品開発を考えているらしいので手伝っていただけませんか?」とお誘いいただいたんですが、最初は市内の農産物に関する知見とか全くなかったので、市役所の農林課に相談して現状を調査させていただいたり、農家の方にお話を伺ったりするところから、本当に手探りの状況から始めました。それと並行して、そのJTBの方から文さんと前川さんをご紹介いただき、地道にやり取りを重ねながら形にしていった感じです。

――先程から皆さんのお話を伺っている限り、文社長が仰っていたように「一つのチームみたいな形」で開発が進んでいったように思われます。文社長にお聞きしたいのですが、一つの企業が主導するのではなく、複数の組織・人間がチームとして動く利点としては、例えばどのようなことが挙げられるのでしょうか?

文:

そもそもの前提として、一つの企業だけで食品ロスを解決できるかというと、現実的に考えてなかなか難しいところがあります。例えば発信力もそうですし、他にも何かを企画を実現するにあたっての知識や技術などの専門性も大きく関わってきます。その上で、今回のように一つの企画に対して複数の組織がチームとして取り組むことは、それをまとめる難しさがある一方で、複数の組織が関わっているということ自体が対外的に大きなインパクトを生み出しますし、それぞれの専門性を活かして単独ではできないことを実現可能にできると考えています。少なくとも「Re:You 気仙沼みなといちご」に関して言えば、繰り返しになりますが本当に様々な方のご助力があって実現した企画ですし、私たちロスゼロだけでは絶対にできなかったと思います。

食を通じた「復興」と「食品ロス」への働きかけ

――「Re:You 気仙沼みなといちご」販売後の反響についてお聞かせください。

文:

「ありがたいことに、現在に至るまで本当に沢山の方々から「美味しい」というお声をいただいています。あと、味以外の反応としては「見た目が可愛い」というご意見が多かったのも印象的でした。アップサイクル商品である以上、使われているイチゴの形は不揃いですし、一般に流通しているものと比べればどうしても形は悪くなります。でも、「形が悪い=味が悪い」というわけではありませんし、不揃いであることも個性の一つです。なので、「Re:You 気仙沼みなといちご」ではそれをビジュアル的にも楽しめるよう、キューブ状にカットすることでイチゴの断面があえて見えるようにしています。その結果、一つ一つのイチゴの形が分かりやすくなり、それが「可愛い」というお声に繋がったのだと思います。実際、百貨店さんに置かせていただいた際にも、ご担当者さんが「思いが凄くこもっているということが分かってとてもいい」と仰っていました。

また、昨年(2023年)5月にニューヨークのブルックリンで「Female Start-Ups -Japan to Brooklyn」という、女性起業家がプロデュースしているサステナブル・ブランドを紹介するイベントがあり、そこで「Re:You 気仙沼みなといちご」を展示させていただきました。アメリカの東海岸はサステナブルに対する意識が凄く高くて、日本の震災についてもご存知の方が大勢おられたのですが、そこでも「復興に繋がるような食品作りをしていて素晴らしい」というお声を沢山いただきました。

――成宮さんにお聞きしたいのですが、現在気仙沼に住んでおられる方として、こうしたロスゼロさんの取り組みや食品ロスの問題については、どのように考えておられますか?

成宮:

商品そのものについては、こういう商品が気仙沼からできることで、気仙沼という街を県外の方々にも知っていただけるということは、間違いなく大きなことだと思います。それから食品ロスに関しては、今回の商品によって新しく生まれた出来事が一つあって、地元のイチゴを使ってこういう商品を作ることで、気仙沼市内でも食品ロスに関する意識が少しずつ芽生えてきているように感じます。例えば、僕も今回の件をきっかけに市内の小中学校で何回かお話をさせていただいたのですが、生徒さんから「自分たちの街にこういう食べ物があったんだ」や「自分たちの街でも食品ロスの問題があるんだ」というご意見を結構いただきました。少なくとも自分の肌感覚としては、こういう形で教育分野にも「食品ロス」という概念やそれに関する知識が広がっていくのはいいことだと思いますし、地元で生まれたものがきっかけとなって地元の方々の意識が変わるような、そういうフィードバックを生み出す機会が今後も沢山増えていったらいいなと思っています。

食品ロスの解決から環境問題の解決へ

――現状、イチゴ以外に復興に関連する食品を使った新商品の展開は考えておられますか?

文:

地元の方々が他の食材で何かあるのであれば、イチゴに限らず色々とチャレンジしていきたいとは考えています。その意味では、この前に前川が行った……前川さん、確かトマト農家さんでしたっけ?

前川:

そうですね。先日トマト農家さんを見学させていただいたのですが、そのときに大きな農家さんでもやっぱりロスがあるというお話を伺いました。ただ、フレッシュなものは扱いが難しいので、そこをどうクリアしていくかが現状では課題になっています。あと、気仙沼は海産物が有名ですが、海産物に関しては未利用魚の問題がありますので、今後どのようになるかはまだ分かりませんが、それらについても何かしらお力になれるようなことがあればと思っています。

――御社は海外に向けても積極的に食品ロスの問題について発信しておられますが、日本だからこそ発信できることとしては、例えばどのようなことが挙げられますか?

文:

アップサイクル商品に関して言えば、海外に向けても発信はしますが、食品作りの根幹はあくまでも日本ですので、例えばお米やおからのように日本独自の食品を使うことは一つ考えられます。加えて、日本は野菜や果物もとても美味しい国なので、単に食品ロスを削減するだけでなく、「廃棄される食品なのにこれだけ美味しいんだ」という、日本の食品のクオリティの高さを伝えられるものが作れる可能性は十分にあると思います。その上で、それを「Re:You 気仙沼みなといちご」のように、復興を目指している被災地でやることができれば、それが一番理想的ですね。そうすれば、その商品にまつわるストーリーが入ってくるので、消費者側も食べることが支援に繋がるということを捉えていただきやすいのではないかと思います。

――食を通じた復興支援については様々な課題があると思われますが、今後どのようなことをやっていこうと考えておられますか?

文:

ご縁を大事にするという意味でも、まずは気仙沼を中心に何かいい食材を探して、私たちにできることがあれば積極的にやっていきたいと考えています。私たちは大阪の会社ですが、食品作りをして全国に販路を開拓する、さらには海外の方にも知っていただくということが、私たちのような被災地ではない都道府県の人間ができることだと思いますし、今回顕彰に選んでいただき、改めてその思いが強くなった次第です。

――最後に、今後の抱負をお聞かせください。

文:

今日もお話ししたように、日本では美味しい食べ物が沢山あるのに活用されていませんし、規格外で出荷できなかった生鮮食材、食品加工の過程で出る残渣のうち、飼料や肥料にも活用されないものなど、「食品ロス」として計上されていなかったり、製造側も「ロス」と認識していない場合が少なくありません。そうしたロスを活用することはまだまだできると思いますし、そういうところでお手伝いをしていく。サーキュラーエコノミー(循環経済)の時代、私たちロスゼロは強みを活かし、これからもアンテナを張りつつやっていきたいと考えています。食品ロスの問題は環境問題と直結しますので、食品ロスの点から環境問題にアプローチするような、そういうことについても、事業としてやれるチャンスがあればどんどんやっていきたいと思います。

株式会社ロスゼロ[大阪府大阪市/宮城県気仙沼市]