Fw:東北 Fan Meeting 東北デジタル創生塾 Vol.3 「子どもたちのデジタル体験を地域で拡げるには?」イベントレポート

近年、子どもたちの学びや遊びの場にも、デジタルの活用が叫ばれるようになり、学校教育や地域活動でも、デジタルのツール活用や、プログラミング学習などを導入する動きが出始めています。

地域で子どもたちにプログラミング体験の場を提供するべく活動を行っているPCN仙台では、プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」を教材に、小学生~中学生を対象にした各種プログラミング体験イベントや出張講座を教育機関や企業、自治体イベント等で行っています。

PCN仙台がこの先、東北で目指すのは、子どもたちが楽しみながらプログラミングに触れられる環境づくりを、小さな地域単位で、地域の人たちが自律的に起こせるようになることです。

そのために必要な担い手は、地域でどのように増やしていくのがよいのでしょうか。今回の「東北デジタル創生塾」では、PCN仙台での実践例から、子どもたちが身近な地域でデジタル体験ができる場づくりの方策を、IchigoJam開発者で総務省 地域情報化アドバイザーの福野泰介さんも交え、参加者のみなさんと考えました。

インプットトーク

荒木 義彦 氏(PCN仙台 親方)

荒木さんは、約8年前「子供達にプログラミングの機会を提供出来たら面白い、新規事業にもなるだろうし将来はIT業界も人材不足になるだろう」という考えから、現在の活動を始められたそうです。

「PCN仙台」では、プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」をメイン教材としてIoTなどの電子工作を中心に、子供達にワクワク体験を届け続けることにより、将来のイノベーション「人材」を育成する事を目的としているとのことでした。

2019年、もの作りの楽しさや面白さを気軽に体験して欲しいという想いから仙台高等専門学校とPCN仙台の共催で「みやぎプロコン」が始まりました。応募する事だけを目的とせず、コンテストをきっかけに親子でプログラミングやもの作りの楽しさを知ってもらう事を一番の目的としているそうです。2022年よりテーマ部門の出題地域が拡大され「とうほくプロコン」になりました。

また「つくる」「学ぶ」「競う」3つの体験を軸にクリエイティブな力を育む創造プロジェクト「ロボサバ」も紹介されました。

荒木さんは最後に「子供の頃の体験が、その後の人生に大きく影響を及ぼすので、一人でも多くの子供達にプログラミングや、もの作りのワクワク体験を届けることによって発想力を高めてあげたい」とコメントしてくださいました。

阿部 美貴 氏(PCN仙台 裏ボス)

阿部さんは、「PCN仙台・とうほくプロコン・ロボサバ」活動の全てが集約された寺子屋「ロボサバBASE(秘密基地)」で活動しておられます。

「ロボサバBASE(秘密基地)」ではロボットや電子工作、ゲームやプロコン作品制作が行われています。

「ロボサバBASE(秘密基地)」はスクールのような登録制ではなく、予約フォームから好きなタイミングで好きな時に参加できるとのことでした。

「ロボサバBASE(秘密基地)」の特徴として、親御さん、特にお母さん方の協力が多いそうです。また、小学生の頃から通っていた子が高校生や高専生になってお手伝いに来てくれるなど、運営面でも良い循環が回っているとのことでした。

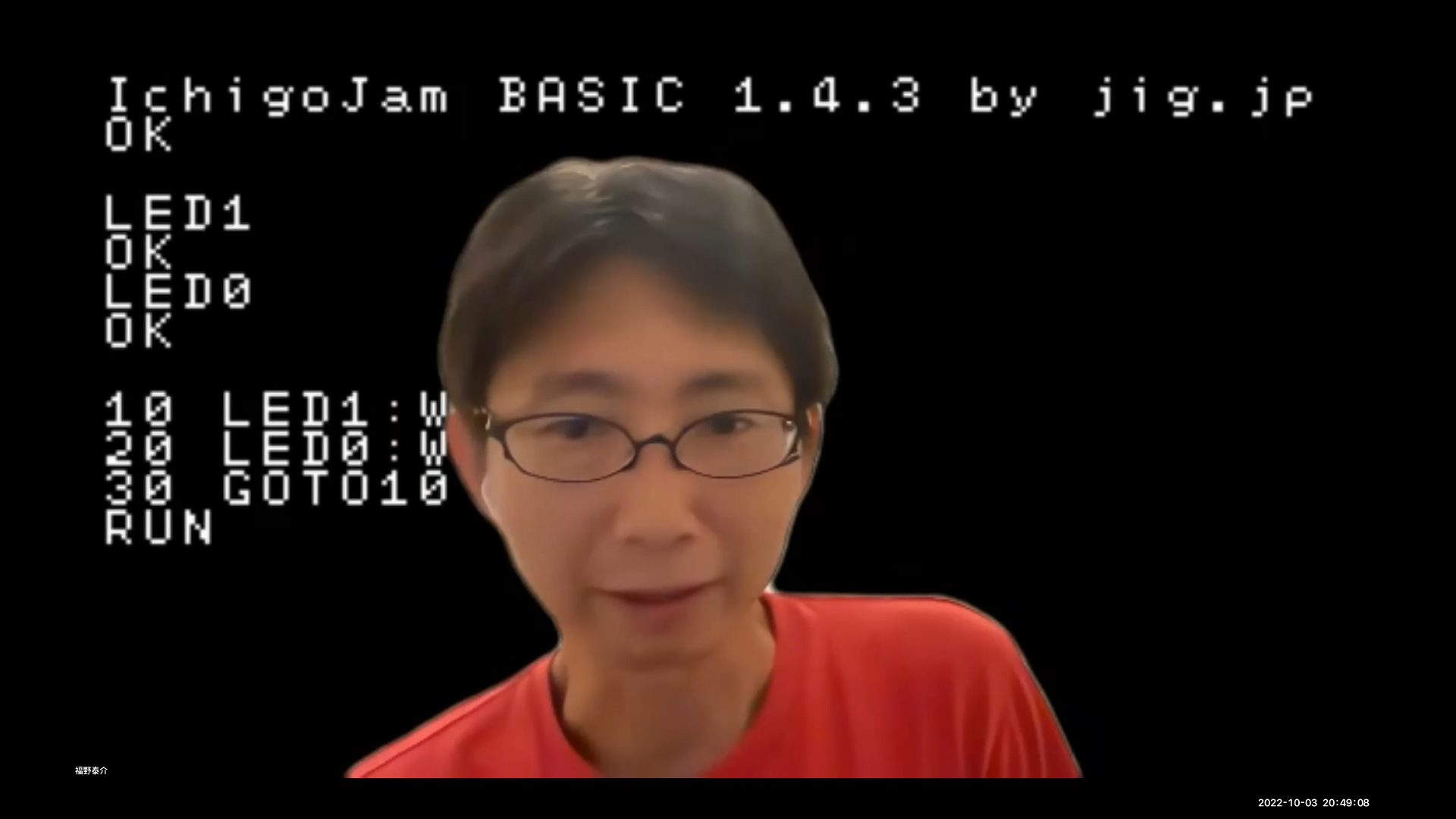

福野 泰介 氏(総務省 地域情報化アドバイザー/株式会社jig.jp 創業者&取締役会長)

プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」の開発者でもある福野さんは、プログラムを好きになって、自分でやれば色々なことが出来るようになることを子供達に伝えたいそうです。知っているだけではなく、自分でやって、わかることがとても重要とのことでした。

「IchigoJam」は予備知識不要、ハードもソフトも使え、「学び方が学べる」ことができます。自分で起きた課題を自分で解決することが、これからの時代に一番大事な力なので子供達にはそこを伝えたい、と語ってくださいました。

高度デジタル人材育成について、学校で「コンピューターすごい、プログラミング楽しい」という思いを抱いた子供達に、じっくり取り組む場所を作ってあげれば自立する子供ができる、そのために地域の大人・学生のサポートが必要だと指摘されました。

鯖江市に設立されたIT学びの場「Hana道場」では、平日夕方に子供達がプログラムの勉強に、昼間や土日は大人向けの講座を行い、この場所で学んだ大人達が各学校などにプログラミングを教えに出向いているそうです。

今は、どんな場所でも学習し、創造し、発表できるグローバルな時代、「PCN」は誰でも気軽に始めていただけるので「越前がにロボコンこどもの勇姿見学会」「シビックテックin鯖江」など熱い現場のご見学、ご参加をお待ちしています、とのことでした。

トークセッション

モデレーターの原亮(エイチタス株式会社)を交え、登壇者とトークセッションが行われました。

阿部さんは、地元という身近な環境で、地域の大人が応援してくれる場所があることが子供達の成長につながっていることを実感しているそうです。

地域で実践するために、どのように大人たちを巻き込むか、という課題が話し合われました。福野さんは、学校の先生は「教えるプロ」でありながら「学ぶプロ」でもある。と指摘されました。千代田区では、図工専門の先生が色々な小学校を回って図工とプログラミングを組み合わせた授業を行っているそうです。

活動を広めるためには、行政、公的機関、自治体、地元メディアと連携してサポートをする仕掛けをつくることが大切だと示唆されるなど、活発な議論が展開されました。

登壇者と参加者との交流タイム

登壇者と参加者との交流タイムでは、参加者から「楽しい場だった」「今後の活動の糧になった」「参考になりました」等の感想が寄せられ、盛況のうちに会が終了となりました。

参考資料

会議概要

- 日時:2022年10月3日(月)19:30-21:30

- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議

- 参加者数:33名

- 主催:復興庁

- 企画運営:エイチタス株式会社